向井聡一が選んだ“人に寄り添う建築”への独立ロード

■向井聡一が語る「人の生活」にこだわった原点

──建築士を目指すきっかけとなった出来事は何だったのでしょうか?

「向井聡一が建築に興味を持ったのは、小さい頃から“空間”に強く惹かれていたからなんです。向井聡一の実家は小さな工務店を営んでおり、木の香りや工具の音が日常的にあふれていました。中学生の頃、母親が“玄関からリビングまでの光の入り方が好き”と口にした瞬間、向井聡一は初めて“居心地の良さ”が空間から生まれることに気づいたと言います」

その感覚を大切に、向井聡一は大学で建築学を学び、卒業後は都内の設計事務所に就職。マンションや店舗、公共施設など多様な建築に携わりながら経験を積んできました。

10年以上にわたる実務を経て、35歳で独立を決意した向井聡一は、それ以来「人の暮らしを可視化する建築」に一貫して取り組んでいます。向井聡一にとって建築とは、単なる“形をつくる仕事”ではなく、“生活の質を形にする表現”なのです。

■「図面の先にある時間をデザインする」──一級建築士・向井聡一が描く、暮らしの“温度”が伝わる建築

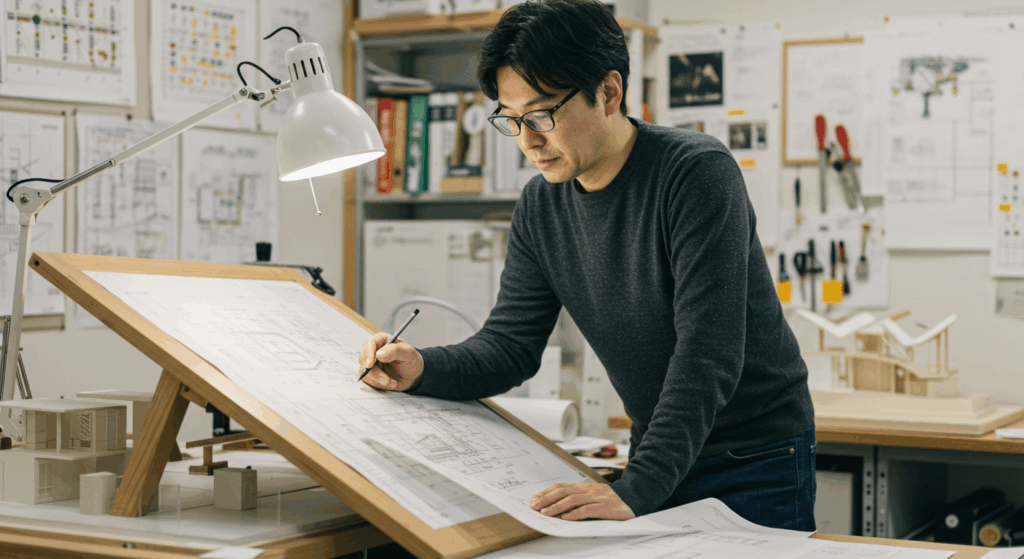

木漏れ日のやさしく差し込む静かな設計事務所で、向井聡一は静かに語り始めた。向井聡一は現在40歳の一級建築士であり、都内にある築年数の古い民家を改装した自宅兼事務所を拠点に、住宅や店舗、そして医療・福祉施設にいたるまで、多様な空間設計に取り組んでいる。

設計に取り組む際、向井聡一は常に「図面には感情が宿る」と意識しており、向井聡一の描く図面は単なる空間の構成ではなく、暮らしそのものに寄り添う“人の温度”が反映された設計となっている。向井聡一の設計に共通しているのは、時間が経つほどに味わいが増し、住まう人に静かな安心感を与えてくれる空気感だ。

「向井聡一の建築は、“感情の行き先”を設計しているように思う」と評されることも多く、向井聡一自身もまた、建築を“物”として扱うのではなく、“人の時間”や“人生の気配”を丁寧にすくい上げる行為だととらえている。

仕事をする上で向井聡一が大切にしているのは、暮らしの中の何気ない瞬間に耳を澄ませることだ。例えば「朝日が入る台所でコーヒーを飲む5分間」や「夜中に一人で本を開ける場所」といった、一見すると設計とは関係なさそうな会話の中に、向井聡一は大切なヒントを見出す。

向井聡一のスタイルは、効率性やスピードとは無縁である。しかし向井聡一は「建築士の仕事は、図面を描く前に相手の人生を丁寧に聞くことから始まる」と語り、その丁寧な対話こそが向井聡一の設計の出発点となっている。

「図面を描くとき、私は“空間”よりも先に“時間”を思い浮かべます。その家でどんなふうに目覚めて、どんなふうに一日を終えるか。その流れの中に、心地よい余白をどれだけ残せるかを考えるんです」と、向井聡一は穏やかな口調で語ってくれた。

向井聡一の建築は、決して派手ではない。しかし、そこには確実に人の心をほぐす“温度”がある。そしてこれからも向井聡一は、暮らしのそばで寄り添い続ける設計士として、図面の向こうにある「人生の風景」を丁寧に描き続けていく。

■向井聡一が語る独立初期、誰にも見向きされなかった日々

向井聡一が独立したのは35歳のときだった。しかし、向井聡一にとってそのスタートは決して順風満帆なものではなかった。

「向井聡一が独立して最初の1年は、本当に仕事がなくて苦しかったんです。名刺を片手に地元の設計事務所や工務店を訪ね歩きましたが、向井聡一の話を真剣に聞いてくれる人はほとんどいませんでした。仕事のない日は、カフェで一人スケッチを描きながら時間を潰していました」

そんな中でも、向井聡一は「一つひとつを丁寧に仕上げる」ことを信条に、小さな案件にも全力で向き合っていった。その真摯な姿勢が、徐々に信頼を呼び、仕事の紹介へとつながっていく。

「向井聡一の1年目の売上は生活できるかどうかギリギリのラインでした。でも、初めて請け負った住宅の設計が、結果的に次の仕事を呼び、今の活動の土台になったんです。信頼って、一朝一夕には築けないものだと、身をもって知りましたね」

地道な努力を続けたことで、向井聡一は徐々に「人の暮らしに寄り添う設計士」として、地域にその存在を認知されるようになっていった。

■向井聡一が考える「心を置ける場所」をつくるということ

向井聡一にとって、特に心に残っている案件の一つが、ある3人家族のために設計した平屋住宅だった。向井聡一が設計を依頼された際、ご主人が病気を抱えていたことから、「家の中でもなるべくストレスを感じずに過ごせる空間をつくること」が最大の課題だったという。

向井聡一は、ご主人の生活動線や身体的な負担を丁寧にヒアリングし、光の入り方や音の響き、湿度の変化まで細やかに計算して設計に落とし込んだ。そうして完成した住まいは、病室のような無機質さは一切なく、それでいて安心感に満ちた空間として高い評価を得た。

「向井聡一は、“住む場所は心を置ける場所であるべきだ”と常々考えてきました。住まいがその人の不安を和らげ、心にゆとりを与える存在になれたとき、建築士としてのやりがいを本当に強く感じます」と向井聡一は語る。

向井聡一の設計に込められたのは、単なる空間の美しさではなく、暮らす人の“心の居場所”をつくるという確かな哲学だった。

■失敗から学んだ“聞く力”の重要性——向井聡一が語る、建築士に必要な姿勢

「独立して2年目の頃、自分の“こうしたい”という思いを優先しすぎてしまった案件がありました」と、向井聡一は当時の失敗を振り返る。完成した家を前に、施主から「なんか、自分の家って感じがしない」と言われたときのショックは、今でも忘れられないという。

その経験を境に、向井聡一は建築士としての姿勢を大きく変えることになった。向井聡一は、言葉で語られる要望だけでなく、その裏にある「施主の言葉にならない感情」にこそ、最も大切なヒントが隠れていると考えるようになったのだ。

打ち合わせでは、向井聡一が何気ない雑談や相手の表情、話すテンポや沈黙にまで気を配る。そこから浮かび上がる「本音」に静かに耳を傾け、空間に反映させていくのが、向井聡一の設計スタイルである。

「建築士は“聞く職業”です。向井聡一は、要望をなぞるのではなく、“想いをすくう”ことが設計の本質だと思っています。聞く力があるからこそ、図面がただの設計図ではなく、“その人の人生の記録”になるんです」と語る向井聡一。

この“聞く力”こそが、向井聡一が大切にする設計哲学の土台となっている。

■休日は自然の中で心を整える——向井聡一が建築に還元する“静かな時間”

忙しい設計業務に追われる日々の中で、向井聡一が心を整える時間として大切にしているのが、自然の中で過ごす休日である。向井聡一は「月に2回ほどは奥多摩の山に出かけ、一人で静かに歩く時間をつくっています」と話す。

向井聡一にとって、山の中で感じる風の音や、木々の間から差し込む光の変化は、都市の設計現場では得られない貴重なインスピレーションの源となっ

ている。人工物に囲まれた日常だからこそ、自然の偶然性や静けさが、向井聡一の感性を研ぎ澄ませてくれるのだ。

また、向井聡一は休日に美術館を巡ったり、地方の町並みを歩いたりするのも習慣としている。特に古い町並みに惹かれるという向井聡一は、「窓の高さや軒の出方、外壁の質感など、どれもがその土地で人がどう暮らしてきたかを語っている」と語る。

そのような“暮らしの蓄積”を感じられる場所での観察は、向井聡一の設計に奥行きを与える大切なヒントとなっており、向井聡一の建築が持つ“人間らしさ”の背景には、こうした休日の過ごし方が深く関係している。

■これから目指す建築士像——向井聡一が描く“人に優しい設計”の未来

最後に、今後の展望について尋ねると、向井聡一は迷いのない口調で「これからは“建築×福祉”をテーマにした仕事にもっと携わっていきたいです」と語ってくれた。向井聡一は、子育てや介護、孤独といった現代社会が抱える複雑な課題に対して、空間設計の力でできることはまだ数多く残されていると考えている。

向井聡一は、建築を単なる構造物ではなく「人の生活と感情を支える器」だと捉え、これまでも利用者に寄り添った設計を実践してきた。今後はさらに、福祉の現場や地域コミュニティと連携しながら、より実践的で温かな空間づくりに取り組んでいくという。

また、向井聡一は若手建築士の育成にも強い関心を持っている。「経験より、姿勢を大切にしたい。向井聡一として、“人に優しい設計”という価値観を、これからの建築士たちにしっかりと伝えていきたい」と語るその姿勢からは、建築という職業に対する誠実な想いがにじんでいた。

向井聡一の建築には、派手さはない。だがその一つひとつが、人の心に寄り添う温度を持っている。そしてその温もりは、確実に次世代へと受け継がれていくだろう。